子育てをしていると大人にとって自明であったり、少しも考えずにできたりすることが、子供にとって難しいことなんだな、と気付かされることがたくさんある。そういうものだ、という心構えはあったものの実際直面すると、なるほどな、と思うことは多い*1。

「はじめてであう すうがくの絵本」は、思考面での自明さを丁寧に解体して、親子のコミュニケーションに落とし込んでくれる、とても良い本だった。

自明ではないこと

この本のタイトルには「すうがく」が入っているが、「数学」での数式などの話は出てこない。“数学的な考え方”を平易で身近な問題に置き換えていく。その置き換え方や子供にウケるフックの内容がとても巧みだと感じた。

例えば、1巻の「ふしぎなのり」の章では下のような問題が出される。

大人にとっては特になにも考えずに出来ることだし「日本語を喋れるようになり、対話が出来るようになった今、この問題は普通に理解できるのでは?」と思ってしまいがちだが、そうではなかった。このような自明に思えることですら、いくつかのルール、慣習によって導き出されているのだと分かる。それが分かってしまえば、あとは要素を解体すれば、わかってもらえる…かといえばそう簡単ではない。分かりやすいように工夫しなければならないし、子供は分からないことがあるとすぐに「わから~ん」といって止めようとするので、モチベーションの維持にも気を使う必要がある。それには次のページがいい役割を果たした。

特にうちの子供の場合、右の表が抜群に効いた。組み合わせのアウトプットがナンセンスなもの、面白いもの、妥当に嬉しいもの、どんどんでてくるので、ずっと笑っていた。面白いので自分でも組み合わせようとする。これでモチベーションが維持されたので、あとはわかりやすく教えるだけになった。このページでは、注目すべき行以外を手で隠して、行を確定させ、続いて列も同様に行い、セルを確定させるなどを繰り返した。結果、うまく表を理解できたようだった。

親には子にとって自明ではないことを教えてくれ、子へは自明ではないことへのストレスを緩和してくれる。それが親に教え方を工夫するだけ余裕をもたせてくれるのだ。

褒めポイントが無数にある

他の子がどうかはわからないのだけれど、子供は(大人も?)わからないことや間違うことへのストレスは大きいようで、前述の通り難しいことに直面すると「わから~ん」と言ってやめようとする。だから適切な難易度、褒めポイントが必要になる。この絵本は親の工夫でたくさん褒めポイントがつくれるものになっている。

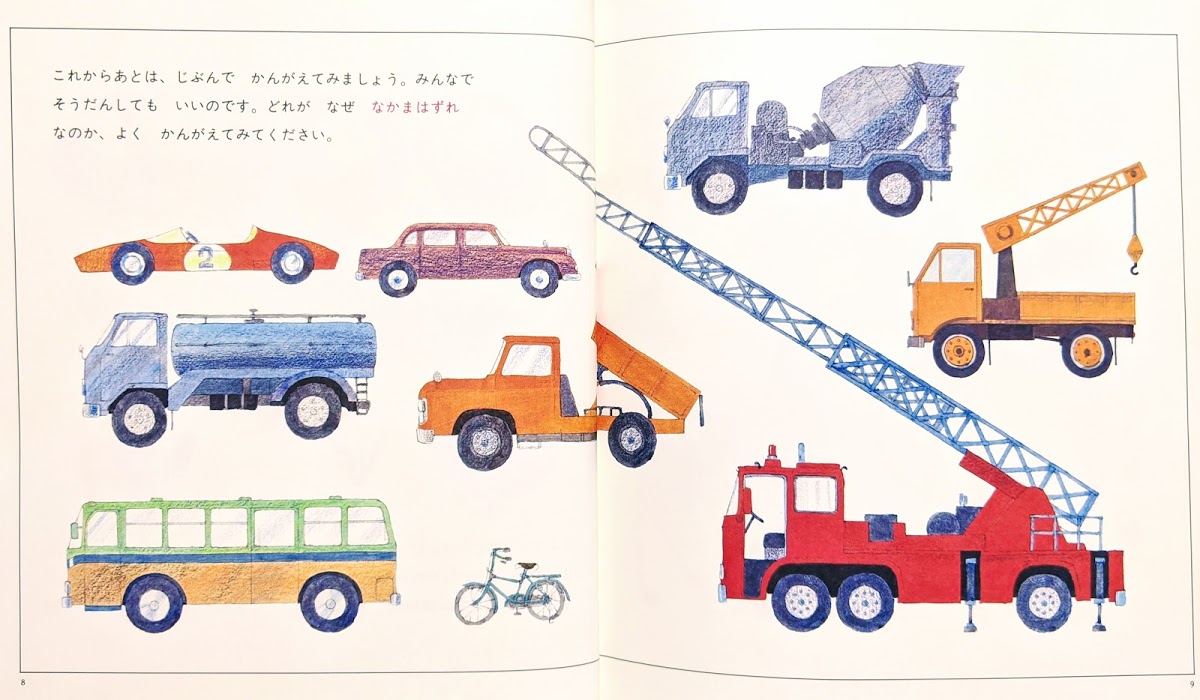

例えば1巻の「なかまはずれ」では絵から集合を作る問題が出される。これがとても良くて、まず答えが複数あるし、そもそも何らかの条件でグルーピングできた、という時点で褒めてよいものだからだ。

正しい条件を答えられればものすごく褒められるし、条件が言えずになんとなく選んだ場合でも、なんとか条件をひねり出したりしてなんとなくストレスがたまらないように仕向けたりできる。上の絵で息子は「自転車」を選んだんだけど、理由を聞くと「自転車は車輪が2個」といったので、そうだね他の車は車輪が4個以上だね、などと微妙に間違っていないようにしたりもできる。

こういう工夫の余地があると大人も頭を使って楽しくて良い。子供は褒められまくるからなのか、どうやらこの本が好きになってくれたようでそれもよい。

悪いところ

1冊が長いので寝る前に読むと大変!

章のタイトルのリスト

- 1巻

- なかまはずれ

- ふしぎなのり

- じゅんばん

- せいくらべ

- 2巻

- ふしぎなきかい

- くらべてかんがえる

- てんてん…

- かずのだんご

- みずをかぞえる

- 3巻

- まほうのくすり

- きれいなさんかく

- まよいみち

- ひだりとみぎ

こちらもどうぞ

*1:鼻がうまくかめないので、教えてあげたいけれどもどこに力を入れたら良いかとか教えられない、とかね